○相良村文書規程

昭和38年4月1日

訓令甲第3号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 文書等の収受及び配布(第6条~第9条)

第3章 起案及び回議(第10条~第16条)

第4章 浄書及び発送(第17条~第25条)

第5章 文書の整理、編さん及び保存(第26条~第35条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、相良村役場(以下「役場」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(公文書の種類)

第2条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するものをいう。

イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するものをいう。

(2) 公示文

ア 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分又は決定した事項を一般に公示するものをいう。

イ 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するものをいう。

(3) 令達文

ア 訓令 村長が所属の機関又は職員に対して将来例規となるべきことを指揮命令するものをいう。

イ 達 村長が特定の個人、法人又は団体に対してその権限に基づいて命令、禁止、停止、取消、変更等の処分をするものをいう。

ウ 指令 村長が特定の個人、法人又は団体の申請又は願出等に対して許可、認可、承認等をするものをいう。

(4) 通達文

ア 通達 所属の機関又は職員に対して事務処理の方針、細目等を指示するものをいう。

イ 依命通達 村長が自己の名をもって所属の機関又は職員に対して通達すべき事項をその補助機関が村長の命を受けて当該補助機関名をもって行うものをいう。

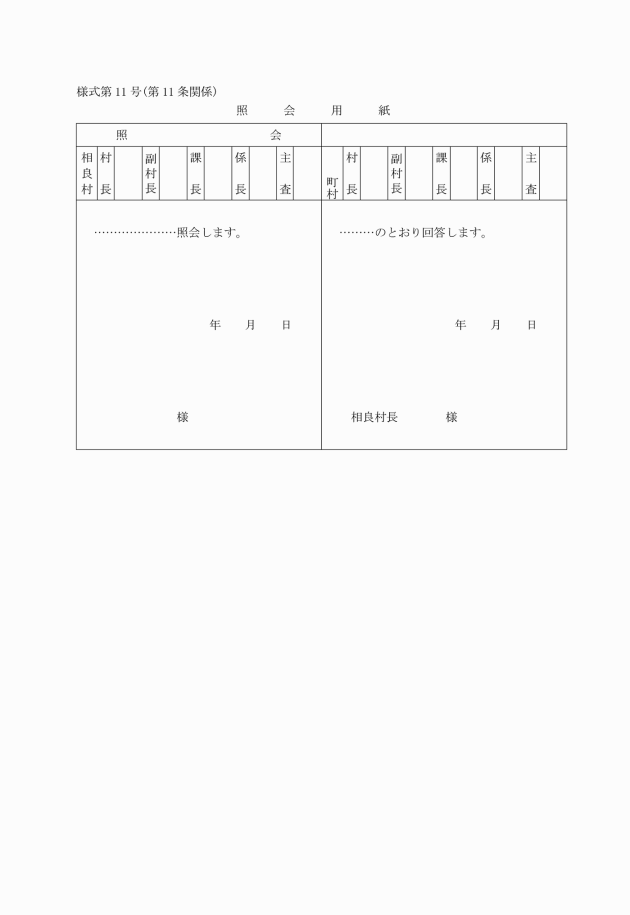

(5) 往復文 照会、回答、請求、督促、諮問、答申、報告、協議、申請、進達、建議、副申、具申、内申、勧告、通知、送付、依頼等をいう。

(6) 内部文 伺、復命書、供覧、事務引継書等をいう。

(7) その他の公文 議案文、証明書、契約書、表彰状、儀式文等前各号に掲げる公文書以外の公文書をいう。

(公文書の記号及び番号)

第3条 公文書には、次の各号により記号及び番号をつけなければならない。

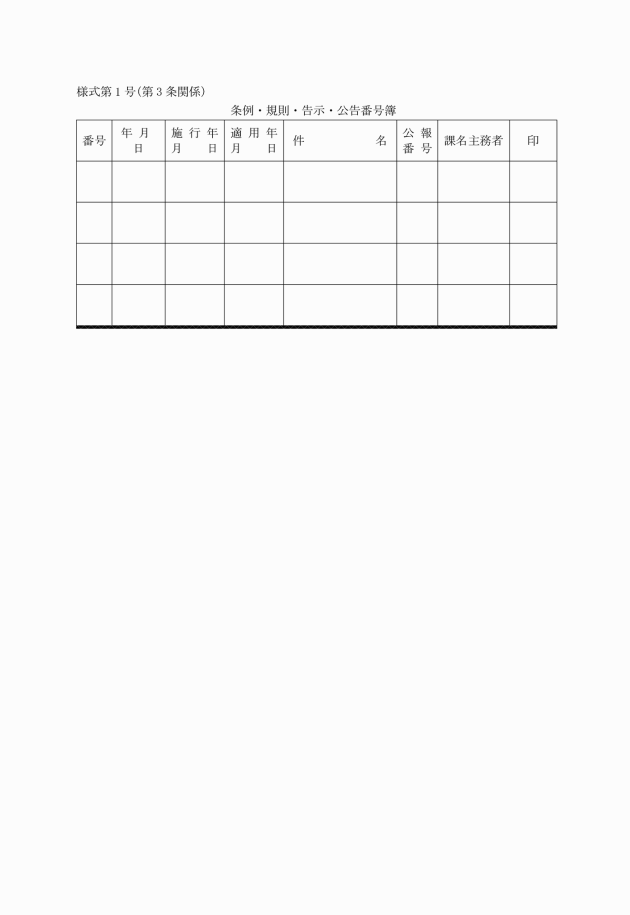

(1) 条例、規則、告示及び公告 村名を冠し、それぞれ総務課備付の条例番号簿、規則番号簿、告示番号簿又は公告番号簿(様式第1号)により番号をつける。

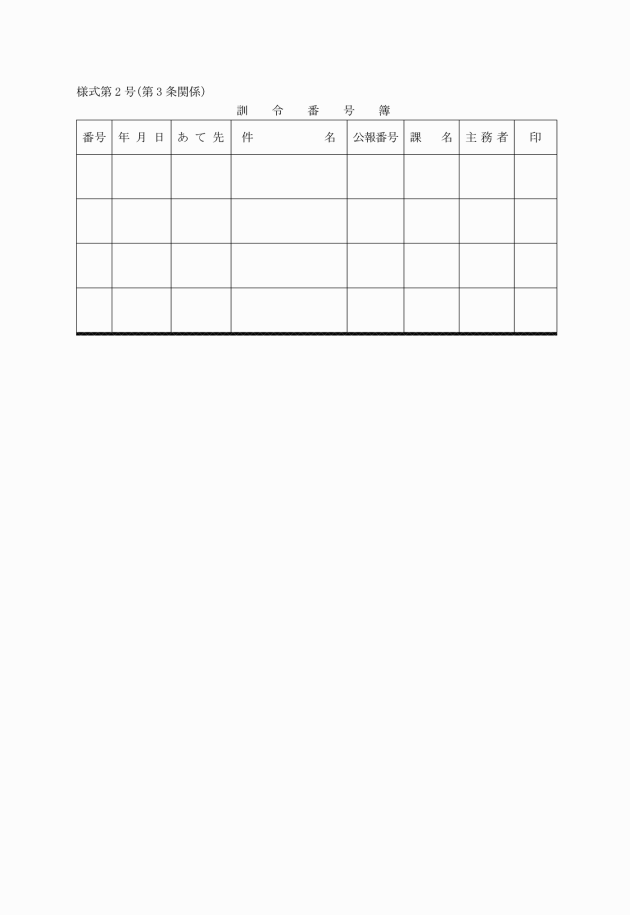

(2) 訓令 村名を冠し、総務課備付の訓令番号簿(様式第2号)により番号をつける。

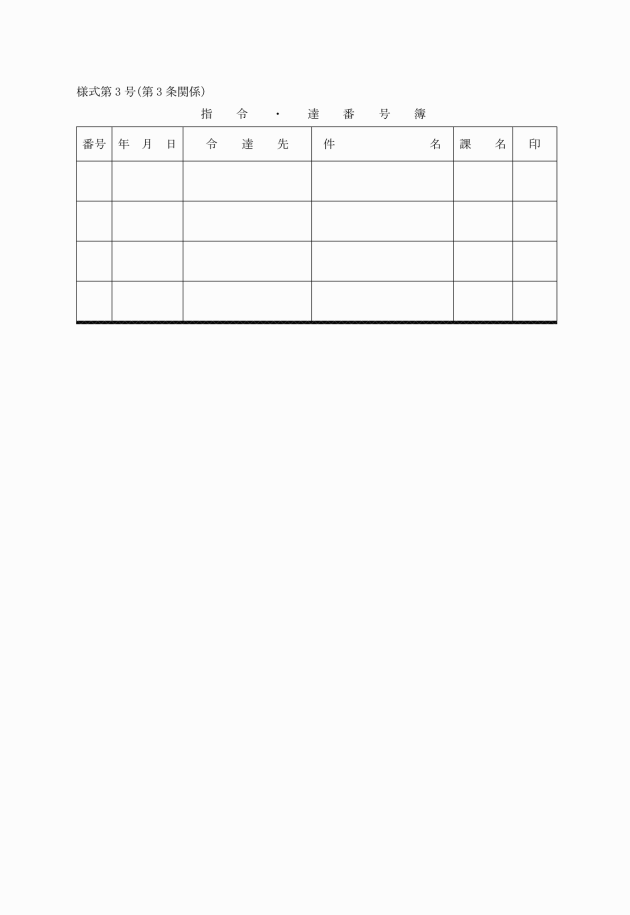

(3) 達及び指令 村名を冠し、総務課備付の達番号簿及び指令番号簿(様式第3号)により番号をつける。

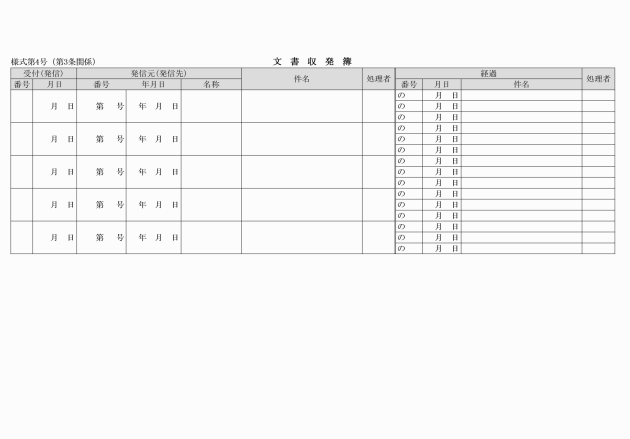

(4) 通達文及び往復文 村名及び課名の首字を付し、総務課備付の文書収発簿(様式第4号)により番号をつける。

(記名)

第4条 外部に対する公文書の発信者名は、原則として村長名を用いるものとし、通達文、往復文等で軽易なもの及び補助機関への照会文書等については、補助機関名を用いることができる。

(押印)

第5条 公文には、その記名に従い当該印章を押印しなければならない。

第2章 文書等の収受及び配付

(文書等の収受)

第6条 役場に到着した文書、金券及び物品等は、別に定めるものを除くほか、総務課において収受する。

(文書等の取扱い)

第7条 総務課において収受した文書、金券及び物品等は、次の各号によりこれを取り扱わなければならない。

(1) 普通文書は、総務課において、開封のうえ、その余白に受付日付印(様式第5号)を押し、重要な文書は村長の閲了を受け、文書収発簿に必要な事項を登載し、文書収発簿を添え受領印を徴して主管課長に交付するものとする。

(2) 親展文書は封のまま、村長あてのものは、総務課長に、その他のものは、それぞれあて名の者に交付する。

(3) 訴訟、異議申立てその他収受の日時が権利の得失又は変更に関係を有する文書は、第1号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印し、その封皮を添付する。

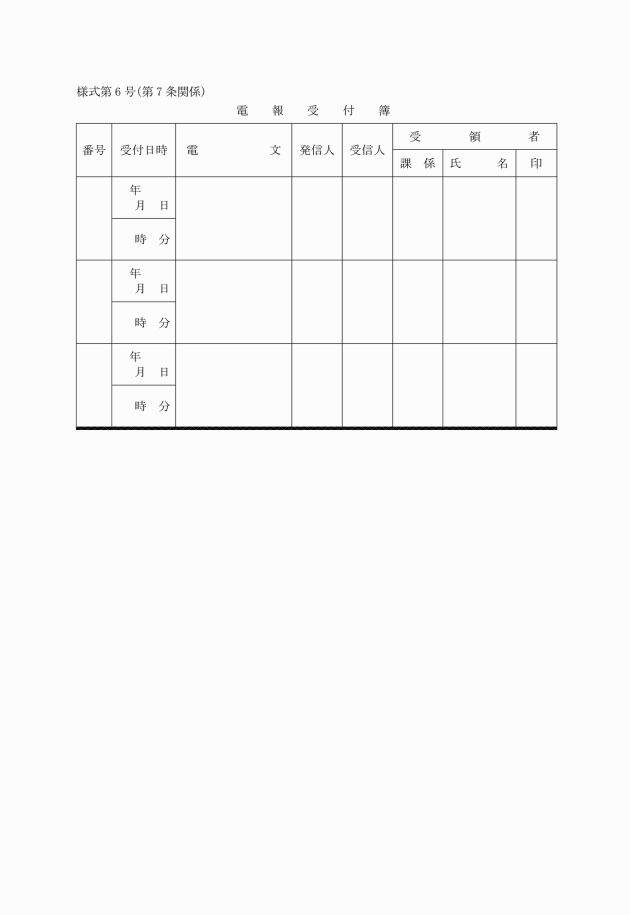

(4) 電報は、電報受付簿(様式第6号)に記録する。(電報発信の場合も本簿を用いる。)

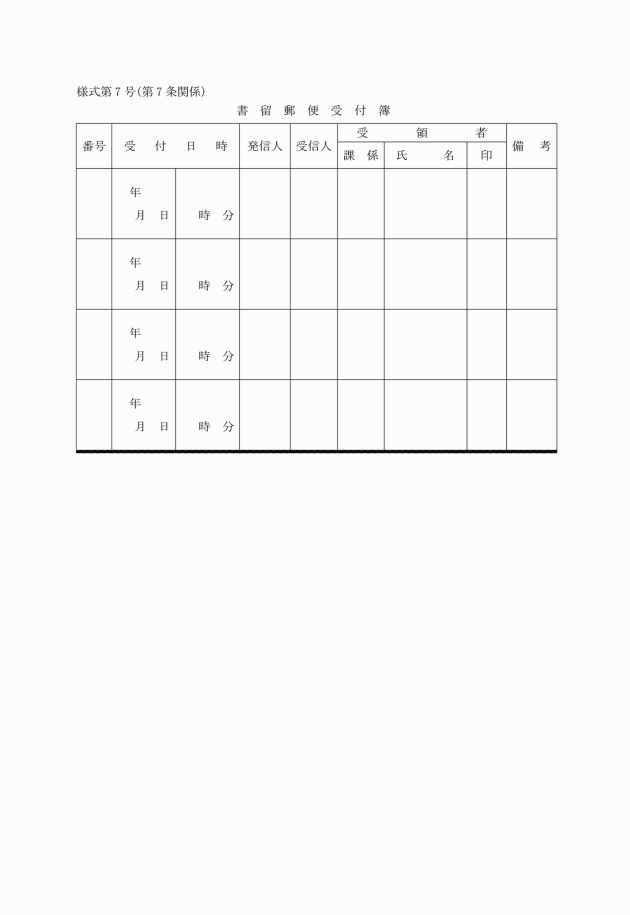

(5) 書留郵便物は、書留郵便受付簿(様式第7号)に登載し封皮を添付する。

(7) 2以上の課に関連する文書及び物品等は、関係の重い課に交付する。その軽重の分かち難いものは、上司の指揮を受けなければならない。

(送料未納等の取扱)

第8条 送料の未納又は不足の文書、物品等は、官公署又は学校の発送に係るもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を払い、これを収受することができる。

(転送)

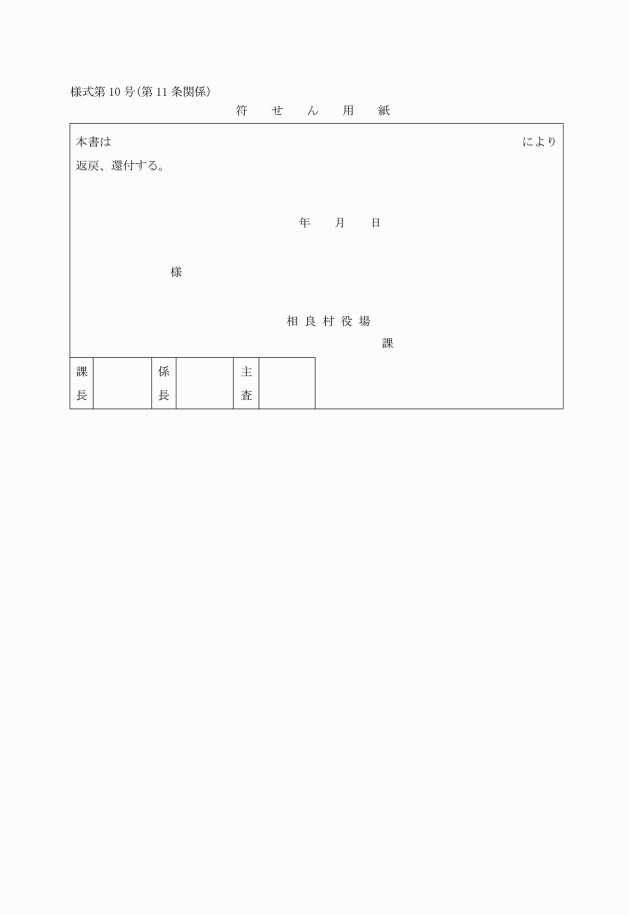

第9条 配付を受けた文書のうち、その主管に属さないものがあるときは、その事由(朱書)を付して、課長検印のうえ、直ちに総務課長に返付しなければならない。いかなる場合でも相互に転送、交換等をしてはならない。

2 配付を受けた文書のうち、分類科目等に異議又は誤りがあると認められるときは、みだりに訂正等をせず、直ちに総務課長に通知してその処置を求めなければならない。

第3章 起案及び回議

(文書の処理)

第10条 文書の交付を受けた課長は、遅滞なくこれを査閲し、余白に決裁区分(相良村決裁規程(昭和50年相良村訓令甲第1号)の規定による。)を表示(朱書又は朱印)し、処理方針等を指示(朱書)して、自ら処理するものを除くほか、これを担当者に配付しなければならない。これらの文書が例規となるべきものについては、上部余白に「例規」と朱書(朱印)するものとする。

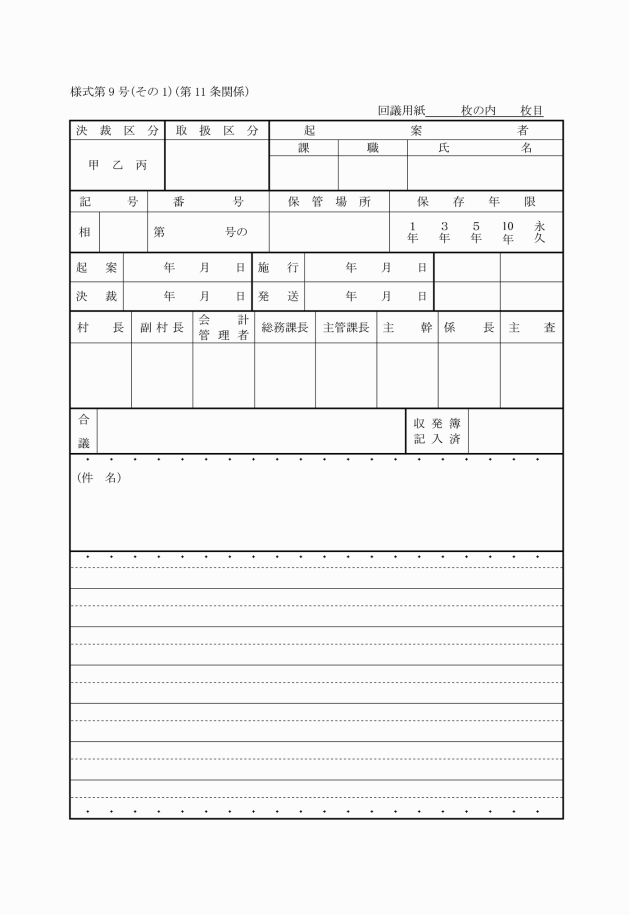

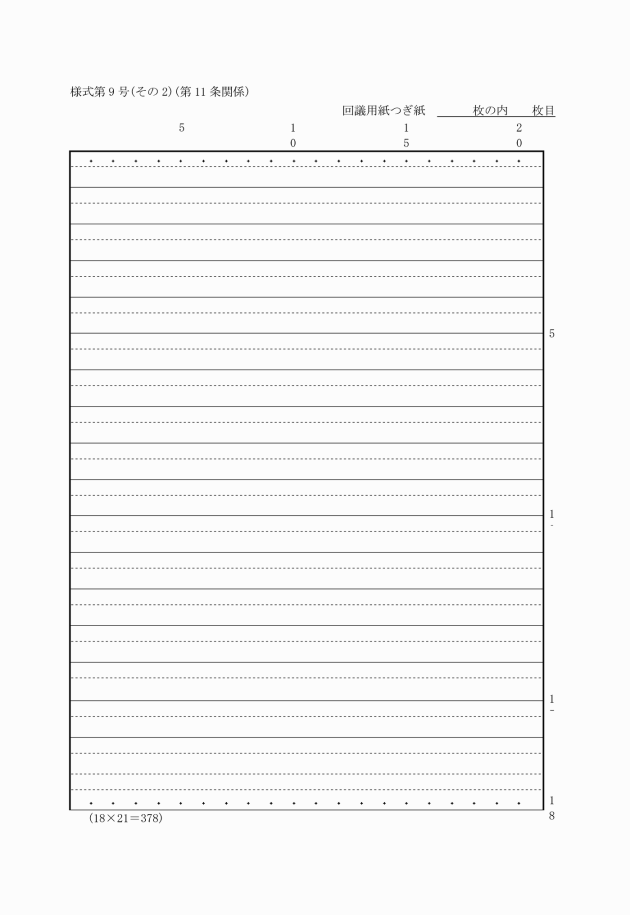

2 文書の交付を受けた担当者は、回議用紙を用いて、速やかにこれを処理しなければならない。期限のあるもので、その期限内に処理を完了し難いときは、期限を予定し、課長の承認を受けなければならない。

3 前項により、交付を受けた文書のうち、成規、定例又は簡易な事件に属するもので、回議用紙を用いないものは、次により処理しなければならない。

(1) 第1項による決裁区分の表示箇所の右側に接近して、処理区分として、供覧(参考程度に閲覧に供するものをいう。)、一応供覧(事務の性質により直ちに処理することができない場合に、一応上司に供覧して、その指示又は承認を受けるものをいい、このものは、後日回議用紙を用いて起案しなければならない。)の別を朱書(朱印)すること。

(2) 前号による朱書事項の右側の余白に、別に定める回議用印を押すこと。

(3) 第1項の課長指示事項に近い部分の余白に起案事項を朱書し、その末尾に起案者又は担当者が押印すること。

(文書の起案)

第11条 文書を処理するには、次の各号によるものとする。

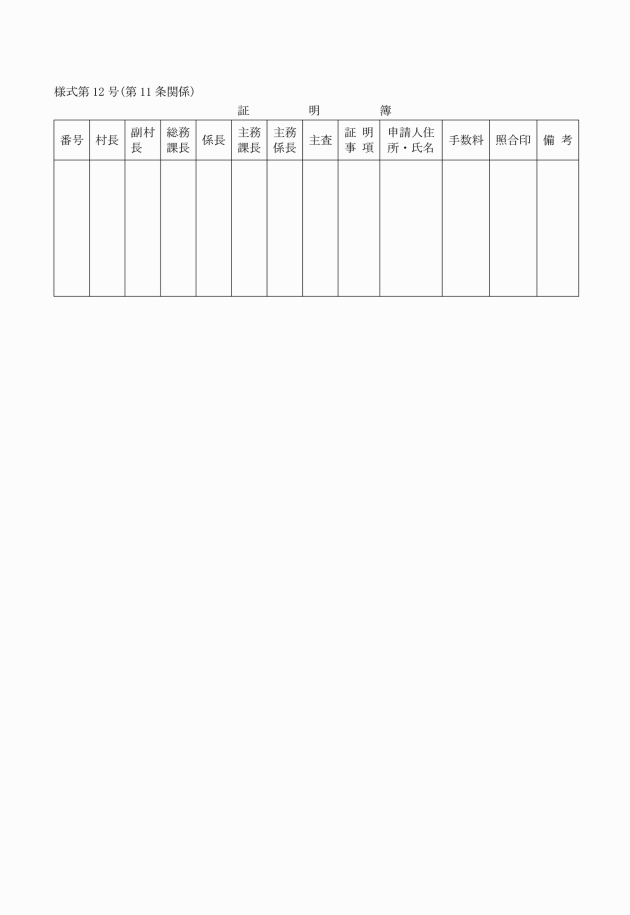

(3) 諸証明は、別に定めるものを除くほか、証明簿(様式第12号)を用いること。

(回議)

第12条 特別の取扱いを要する回議には回議用紙の取扱区分欄にその種別を重要、秘、親展、至急、内容証明、送達、例規(条例、規則、訓令、通達等)、告示、公告、議案、予算、達、指令、契約、人事等と表示(朱書又は朱印)しなければならない。

(秘密決裁)

第13条 回議中機密を要するもの又は重要なものは、課長又は係長等責任あるものが自ら携帯して、決裁を受けなければならない。

(回議の順序)

第14条 回議は、係長、主幹、主管課長、総務課長、会計管理者及び副村長に順次提出して、村長の決裁を受けなければならない。

(合議)

第15条 他課の主管事務に関係あるものは、その関係の課に合議し、又は回覧しなければならない。

2 合議又は回覧を受けた課は、遅滞なくこれを閲了しなければならない。

3 合議案に対し異議があるときは、口頭又は文書をもってこれを行う。協議の整わないときは、上司の決裁を受けるものとする。

(再会)

第16条 合議を経た回議の決裁が当初の立案と異ったときは、施行前に関係課へ再会しなければならない。

2 合議を受けた課において、決裁の結果を知る必要があるときは、合議を受けた担当者の認印の上部又は下部に「再会」と朱書(朱印)しなければならない。この場合は、前項の例により取扱うものとする。

第4章 浄書及び発送

(浄書)

第17条 決裁文書で浄書を要する文書は、主管課において浄書しなければならない。

(記載)

第18条 簿冊等により回議に代えて行う事項は、特別の定めのあるものを除くほか、主管課において、例文により必要事項を記載して処理しなければならない。

(発送文書)

第19条 発送文書は、主管課において送達(特参達)又は直接交付することが適当であるものを除くほか、総務課において発送する。

(送達)

第20条 村内等に送達する文書、物品の送達方法は別に定めるところによる。

(文書の日付)

第21条 文書の日付は、施行の日を用いなければならない。

第5章 文書の整理、編さん及び保存

(未完結文書の整理)

第22条 未完結文書は、常に所定の保管箱に整理し、担当者が不在の場合でも、その保管場所並びに事件の経過がわかるようにしておかなければならない。

2 総務課長は、未完結文書を常に調査し、処理の追及をすると共に必要な処置をしなければならない。

(文書の編さん及び保存)

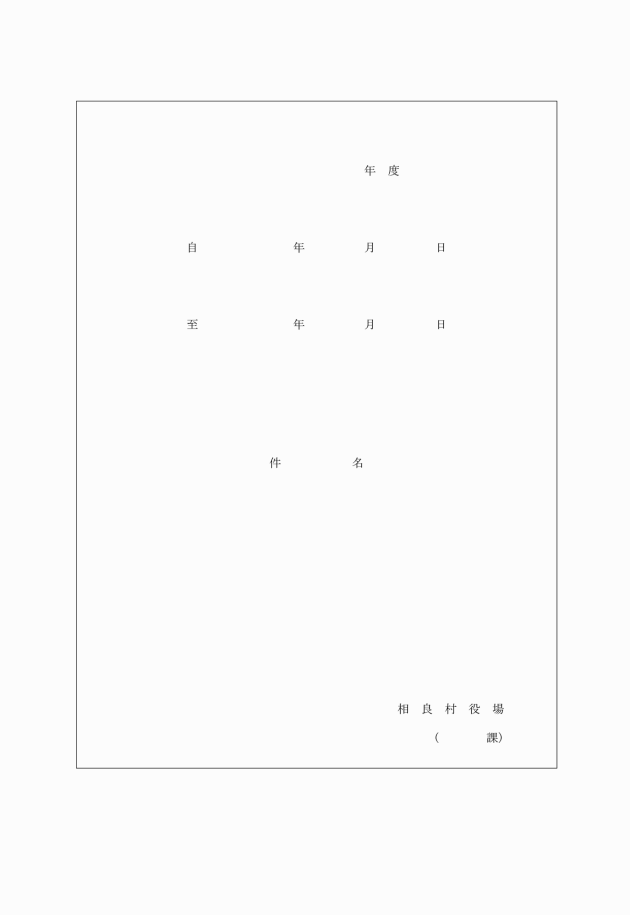

第23条 完結文書は、主管課において編さんして保存しなければならない。

(1) 会計に属する文書は、会計年度ごとに、その他の文書は、暦年ごとに編綴し

なければならない。

(2) 文書はおおむね8センチメートルを限度としてこれを編綴するが、紙数に応じて数年分を一括し、又は1年分を適宜分綴することができる。この場合数年分を一括したものには色紙等を用いて年度区分を明瞭にし、分綴したものには、分綴数に従って番号をつけなければならない。

(3) 附属図表等で、成冊が困難なものは、便宜、箱若しくは紙袋等に収め又は結束して別に処理することができる。

(文書の編さん区分)

第25条 文書の編さんは、これを6種に分け、次の保存期間に区分編綴して保存しなければならない。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

(6) 第6種 保存の必要のないもの

2 保存期間は、次条の趣旨に従い、主管課長が総務課長と協議のうえ定める。

3 期間の算定については、事件終了の翌年度の初日をもって起算日とする。ただし、会計に属するものは、翌年度の9月1日をもって起算日とする。

(保存期間)

第26条 各種に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 第1種(永久保存)

ア 村の廃置分合、境界変更に関するもの

イ 条例、規則の制定又は改廃に関するもの

ウ 訓令、告示、内規、通達等で特に重要なもの

エ 郷土史誌の資料となるべきもの

オ 基本的な計画及び行政施策等で重要なもの

カ 公用、公共施設の設計、管理運営基準等で重要なもの

キ 原簿、台帳等の簿冊で特に重要なもの

ク 議会への提出議案、報告書

ケ 諮問又は答申で特に重要なもの

コ 報告、届出、復命又は調査で特に重要なもの

サ 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要なもの

シ 裁決、裁定又は訴訟に関するもので重要なもの

ス 各種総計、年報等で重要なもの

セ 表彰に関するもので特に重要なもの

ソ 公営企業の管理運営の基本に関するもの

タ 職員の任免に関する特に重要なもの

チ 各種委員会委員の任免に関するもの

ツ 各種委員会の議事録その他重要な資料

テ 財産の取得、管理及び処分に関するもので重要なもの

ト 官報、熊本県公報(相良村に関する事項でないものは、3年)

(2) 第2種(10年保存)

ア 訓令、告示、内規、通達等で重要なもの

イ 原簿、台帳等の簿冊で重要なもの

ウ 報告、届出、復命又は調査で重要なもの

エ 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要でないもの

オ 基本的な計画及び行政施策等で重要でないもの

カ 裁決、裁定又は訴訟に関する重要でないもの

キ 表彰に関するもので重要でないもの

ク 職員の任免に関するもので重要なもの

(3) 第3種(5年保存)

ア 職員の給与に関するもの

イ 予算、決算又は出納に関するもので重要なもの

ウ 税の賦課、徴収に関するもの

エ 公用、公共用施設の設計施工に関するもの

(4) 第4種(3年保存)

ア 訓令、告示、内規、通達等で重要でないもの

イ 報告、届出、復命又は調査で重要でないもの

ウ 建議、陳情で重要なもの

エ 各種行政施策の施行に関するもので重要なもの

オ 表彰に関するもので重要でないもの

カ 職員の任免に関するもので重要でないもの

キ 職員の出張命令に関するもの

ク 文書、電報、書留等の各種帳簿

ケ 予算、決算又は出納に関するもので重要でないもの

(5) 第5種(1年保存)

第1種から第4種までのものに属しないもので、第6種以外のもの

(6) 第6種(保存の必要のないもの)

保存の必要のないもの

(文書の持出又は閲覧の制限)

第27条 保存文書は、庁外に持出してはならない。ただし、主管課長の承認を得たときは、この限りでない。

2 保存文書は、法令に特別の定のあるものを除くほか、職員以外に閲覧させ、又はコピーさせることはできない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(文書の廃棄)

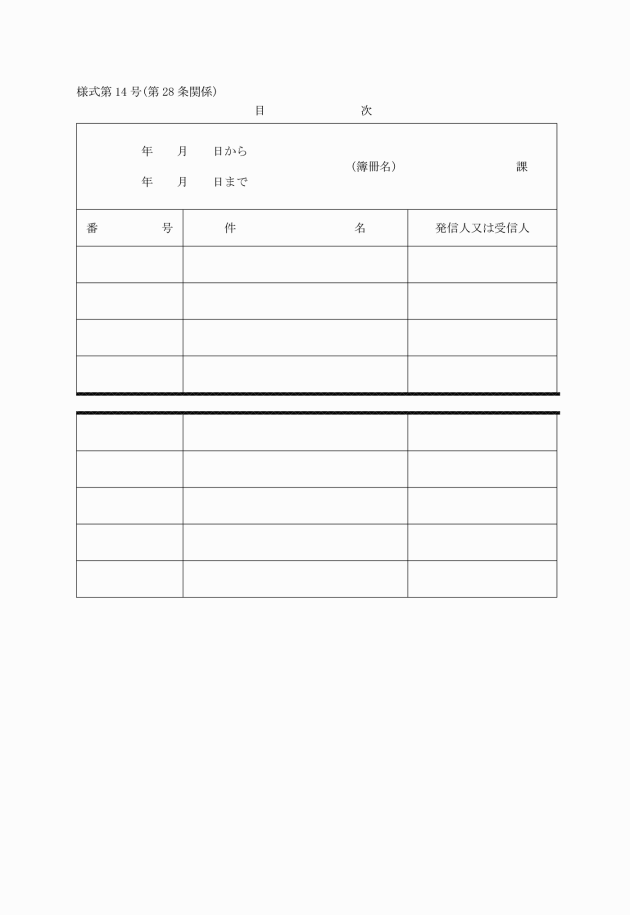

第28条 保存期間の満了した文書は、主管課長の立会のうえ、主管課が廃棄する。保存原簿による保存期間が満了しない文書のうち、総務課長又は主管課長において保存の必要がないと認めるもの又は更に保存期間の延長をして保存の必要があると認めるものは、村長の決裁を受けて処置しなければならない。

附則

1 この訓令は、昭和38年4月1日から施行する。

2 相良村役場文書規程(昭和31年相良村訓令第4号)は、廃止する。

附則(昭和47年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 現在使用中の回議用紙及び回議用紙つぎ紙は、残余がある間使用することができる。

附則(昭和55年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 相良村役場処務規程(昭和36年相良村訓令甲第3号)、相良村文書浄書規程(昭和38年相良村訓令甲第1号)及び相良村文書分類表(昭和37年相良村訓令甲第1号)は、廃止する。

附則(平成3年訓令甲第1号)

この訓令は、平成3年8月15日から施行する。

附則(平成19年訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の経過措置)

2 この規程の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規程は、なおその効力を有する。

附則(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和6年訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。